安坐家中参与在线会议、实时共享编辑文档、项目审批掌上办,这些我们习以为常的流程都是数字技术带来的便利。

同样,得益于数字技术革新,建筑师在电脑上借助BIM技术,就能进行虚拟建模和设计,从而避免建造过程中出现问题。

如果说数字化带给员工的是便捷轻松的愉悦感,那么信创带给国家和企业的便是自主可控的安全感。

这种安全感源于科技自立自主,不仅关乎各行各业能否实现数字化转型,更是我国解决卡脖子难题的最好方法。

不过,企业想要拥有这种安全感,谈何容易?

一、企业信创化,难在哪

作为“新基建”的重要内容,信创与建桥、铺路和盖房等传统基建不同。它指信息技术创新,走的是“硬核科技”的路线——比如芯片完全国产化;操作系统、OA及企业管理软件,自己研发,自己制造;查毒软件、防火墙打破国外技术垄断,摆脱依赖,使软件应用不再受制于人。

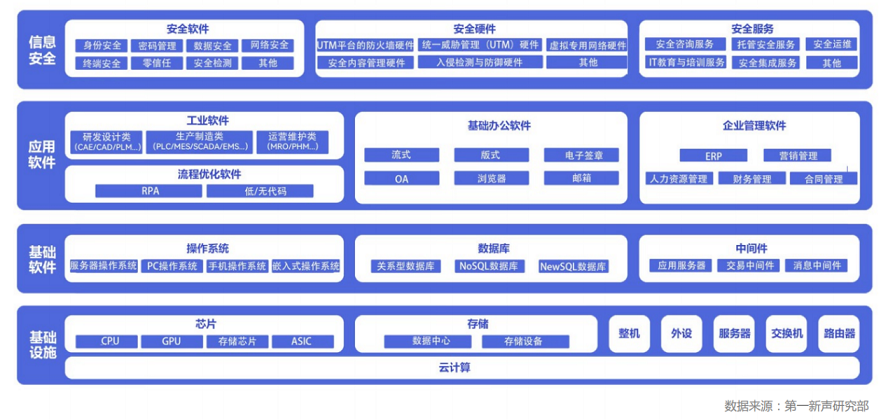

说到底,信创就是要实现“国产替代 + 超越创新”,包括基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等四大核心领域,做到从硬件到软件的研发、生产、升级、维护的全程可控,保障国家信息安全。

从概念形成到实践落地,往往需要一个循序渐进的过程,信创也同样如此。

从2018年被首次纳入国家战略,到2020年信创产业开始全面爆发,再到2021年逐步走向应用落地阶段、2022年全面推广,信创陆续在党政军、金融、电信、电力等行业落地铺开,逐步实现“从无到有”、从“可用”到“好用”。

信创发展渐入佳境。但我们必须清醒地意识到,信创从小规模试点到规模化推广,中间还有一段很长的路。

据相关机构测算,2022年信创产品在规模上企业渗透率为41.2%(注:企业使用1款及以上的信创产品,即视其为“被渗透”)。

而根据另外的分析资料,截至2023年上半年,有37.5%的企业尚处于信创的初步探索阶段,约56.25%企业进入应用实践阶段,仅有6.25%的企业进入全面深化阶段。

这意味着,企业信创化与数智化变革,观望者众多,而探索者寥寥。

从探索到成功,我们还要走多远?企业信创化,究竟难在哪?

首先,难在“工程复杂、成本高昂”。

企业信创化,不止是国产替代,绝非一朝一夕之功。它不是对国外软硬件产品进行简单替换,也不是对国产化产品胡拼乱凑,而是基于新一代信息技术,例如借助数智化平台、产品、应用与服务,优化与整合自身的技术研发水平、组织与业务能力、应用实施保障以及应对市场变化的敏捷程度等综合能力,实现数智化与国产化结合的价值替代,形成自主可控的数字化能力。

说人话,就是“把IT基础设施重做一遍”。从芯片、服务器等基础硬件,到操作系统、数据库等基础软件,再到云平台、顶层应用和信息安全设施,整体替换升级。

这是一个非常复杂、环环相扣且又“烧钱”的过程。无论是新老迁移还是新建重做,企业都要遵循一定的路线,比如从易到难、从非核心到核心,需要长时间的投入和探索。

其次,难在“行业需求增长,生态不够完善”。

生态是信创深化落地的关键。

从技术层面来看,目前我国部分自主创新产品与国外差距较大,核心技术仍然有待突破。比如,GPU的性能差距,有可能降低我国大模型算法等先进技术开发的迭代效率,从而拖慢产业智能化发展的步伐。

从应用层面来看,除了部分工业软件品类外,信创基础软硬件的品类基本覆盖齐全,可以满足日常办公所需。但痛点依然广泛存在,比如产品性能不稳定、功能不够丰富、可拓展性不强等。

此外,产品兼容适配不够深,也不够广。

随着行业需求增长、业务场景复杂度提升,信创产品生态薄弱的问题就会浮现,影响原有系统的迁移、历史软硬件的兼容或行业特色软件的使用。

举个例子,一个应用往往要面对芯片、操作系统、数据库等多种组合的软硬件环境。厂商只有提供多种组合的信创环境,在不同场景中开发、测试,在实际业务中不断验证、迭代,才能帮助我们屏蔽软硬件兼容性带来的问题,确保应用在不同环境下稳定运行。

第三,难在“信创产品选型”。

随着信创市场的升温,各类产品层出不穷。很多企业管理者苦恼起来:到底什么样的信创产品,既安全合规又稳定易用,能帮助自己降低管理成本和环境影响?

对于很多企业来说,这是一道超纲题。

难以承担高昂的试错成本,对国产化技术信心不足,无法“快、稳、准”地做出决定……这些“隐形门槛”,足以让人在信创化的十字路口前犹豫不前。

面对道道难关,企业该如何破题?

二、企业信创路,这样走

1、依托信创“超级朋友圈”,从单点突破到全面布局

信创是一个整体技术创新的系统工程。如何快速推进企业信创化?是从核心到非核心,还是从非核心递进到核心,是很多企业在信创实践中普遍面临的问题。

实际上,不同领域的国产渗透率、国产替换难度和完成时间各不相同。这些往往取决于预算、过往行业积累、技术壁垒和适配生态。

根据行业经验,以点带面,是加速推进企业信创化的重要途径。比如,通过单个系统的成功信创化,带动整体信创的推进。

国资委79号文件也给了我们一定的启发。文件要求,到2027年,央企国企100%完成信创替代,替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。其中OA、门户、邮箱等办公软件全面替代,ERP、CRM等企业经营管理软件应替就替,技术壁垒相对较高的生产制造类、研发设计类工业软件能替就替。

就企业经营管理软件而言,从“非核心软件”到“核心软件”,从“中低端”到“高端”实现逐步替代,是企业普遍遵循的路径。比如,先从离“人财税”较远的合同管理、项目管理软件开始替代,再逐渐过渡到ERP等核心软件。

企业信创化的推进路径已然明晰,下一步,就是借力信创生态的基础能力。

从产业链角度看,我国信创生态主要由基础硬件、基础软件、云计算、应用软件、信息技术服务、信息安全和系统集成等六部分组成。

从芯片到操作系统再到办公系统,从基础硬件到基础软件再到应用软件,目前信创厂商已为企业打造了一个“超级朋友圈”。

像龙芯、飞腾、兆芯等国产CPU;麒麟、统信UOS等国产操作系统;长城、同方、曙光等国产整机;达梦、电科金仓、神州通用等国产数据库;金蝶天燕、东方通等国产中间件;金蝶、阿里云等云平台;美络科技、用友等应用软件;奇安信、启明星辰等信息安全产品,共同为技术落地、场景探索聚合了丰富资源。

这些资源,都是行业信创落地和数字化转型赖以成功的关键。

2、低代码,行业应用信创化的重要入口

当前,“信创化 + 数字化”是大型企业发展的新方向。简单来说,就是将国产化替代和行业数字化转型需求有机结合,包括硬件层面和软件层面,都要替换为信创产品,尤其注意应用软件全产业链的自主、安全和可控。

崭新的战略方向,决定了企业不再满足于单点信创,而是要在内部构建完整的信创架构。

作为一种新兴的数字化工具,能够支持信创环境的低代码开发平台,成为企业进行软件开发和迁移的新选择。

低代码开发平台,通过可视化编程,显著提高应用软件开发和交付的效率,在技术和业务上加速数字化转型。在技术层面,它具备一体化开发平台能力、多种部署模式、丰富的应用场景和数据分析能力,能提升应用开发和交付速度,灵活对应用进行调整和升级;在业务层面,帮助企业快速构建和部署各种内部应用,如人事管理、财务管理、资产管理、督办管理、合同管理、档案管理等等系统。

换句话说,借助具有信创属性的低代码开发平台,企业就能快速开发带有信创DNA的应用软件,降低开发和运维成本。这对于企业实现信创战略是大有帮助的。

而且,不止大型企业,缺钱、缺人、缺技术的中小企业,同样可以借助低代码开发平台,自行创建、部署、使用和调整数字化应用,实现信创项目快速落地。

3、产品选型,信创制胜的关键

当前,企业信创化尚处于探索阶段。制胜的关键,在于产品选型。这当中又有何诀窍呢?

企业信创建设的成功案例,为我们带来重要启示:只有立足当前,在满足信创要求的前提下,兼顾未来的长期发展,才能将信创改造升级带来的业务影响降到最低。

落到实处,就是围绕自身需求,从产品能力、品牌影响力和生态能力等维度进行全面评估。

以低代码选型为例,产品功能,着重考虑功能的全面性、丰富度及灵活性,判断它能否匹配当前市场对于应用开发需求和新场景迭代需求;品牌影响力,考量厂商发展背景、客户认可度和资本市场认可度等,以此判断厂商的长期发展趋势;生态能力,主要评价厂商内外部资源链接能力,优先选择具备内部资源链接能力和外部合作伙伴链接能力的厂商。

此外,技术能力(如技术的先进性和成熟度)、服务能力(如咨询、部署和售后服务)、安全能力(包括数据、业务和信创安全)等,也是衡量信创产品是否适用的重要标准。

信创之路,漫长且艰辛。但如果我们不主动进行探索、突破和创新,实现科技自立自强,发展就会处处受限。面对不能输的信创战役,以及迫在眉睫的数字化转型升级,企业只有顺势而为,以技术为杠杆,以生态为纽带,才能奔赴“星辰大海”。

(部分图片来源于互联网。如有侵权,请联系删除。)

京公网安备 11010502046270

京公网安备 11010502046270